Compartir

EN TORNO A UTOPÍAS Y REVOLUCIONES

La enfermedad del mundo

Por Luis C. Turiansky

Que los males que hoy aquejan a la humanidad son producto del sistema económico-social dominante parece ser una verdad generalmente reconocida. Ahora bien, son los hombres y mujeres de la especie humana los creadores de los sistemas económicos y sociales y ellos mismos pueden cambiarlos[1]. Solo que actualmente no saben cómo.

Esta es la principal paradoja que hay que resolver para poder avanzar. Hoy coinciden autores de las más variadas tendencias y creencias en que la forma alcanzada por el capitalismo rampante y global es nefasta y que, si no se la cambia, conducirá inexorablemente a una catástrofe igualmente global, que podría significar el fin de la civilización como tal, o incluso el de gran parte de la vida sobre el planeta Tierra. Todos concluyen en que el mundo está enfermo y señalan al germen patógeno: el capitalismo global en decadencia.

En cambio, muy pocos han completado el cuadro con propuestas de salida. No hay un Marx que sintetice el análisis de la sociedad actual y deduzca del mismo los postulados de su transformación. Hay sí intentos (de alto valor algunos de ellos) de rescatar de la obra del genio de Tréveris y sus sucesores los aspectos que mejor se acomodan a nuestra experiencia cotidiana (que, por cierto, suman una cantidad respetable).

Esta falta de respuestas globales se debe a que, quiérase o no, la experiencia histórica del desaparecido socialismo “real” fue en su momento el único punto de referencia, ya sea para trasladarlo como modelo a otras latitudes o para criticarlo y repudiarlo. Su derrota histórica entre 1989 y 1991 dejó un vacío que las nuevas generaciones no fueron capaces de llenar, mientras la generación comprometida con el modelo fenecido tampoco fue capaz, salvo excepciones, de explicar sus fallos. En consecuencia, solo reinó la perplejidad, mientras la globalización del sistema se imponía casi sin encontrar resistencia.

De ahí por qué un trabajo distinto, como el que comenta nuestro compañero Fernando Rama en el número 127 de vadenuevo (La senectud de la democracia, 3.4.2019) produce satisfacción. Bienvenido sea, porque esfuerzos como el del helenista asturiano Pedro Olalla al traer a la discusión el tema de la democracia como fundamento de toda reforma del sistema político (y a la vez modelo fetiche tantas veces utilizado para disfrazar regímenes corruptos), pueden significar un avance en la búsqueda de los caminos de redención que urgentemente necesitamos.

Un número antes, con más humildad pero no por ello con menos convicción, Gualberto Trelles Goldenberg preconizaba en La política del bien común (vadenuevo nº 126, 6.3.2019) la reorientación de la economía a las necesidades del hombre en lugar de centrarse exclusivamente en la ganancia y la rentabilidad. En este contexto, ambos autores tocaron también los temas de la renta universal y de la reducción de la jornada laboral, que yo mismo traté en diversas oportunidades. Como se ve, los lectores de nuestra revista interesados en la temática no pueden quejarse, ya que abunda el material para la reflexión, y tampoco faltan algunas propuestas concretas de cara al futuro.

Lo que sigue brillando por su ausencia, sin embargo, son referencias a la herramienta fundamental: los objetivos para la acción y los métodos de lucha para lograrlos. Sin ellos, la espontaneidad y pluralismo de las luchas reivindicativas en favor de las reformas sociales en el mundo, con toda su variedad pero con escasa coordinación, no permiten avanzar y, al cabo de cierto tiempo, se van de la escena.[2]

ALGUNOS TABÚES

Rousbeh Taheri es un joven berlinés de origen iraní que ha conseguido movilizar a miles de sus congéneres en torno a un grave problema que afecta a la capital alemana, el de la escasez de viviendas a precios asequibles. Esto está vinculado a un fenómeno particular que tuvo lugar después de la caída del Muro de Berlín: la privatización de los grandes bloques de viviendas de alquiler construidos durante el régimen de la RDA y que todo el mundo puede hoy admirar o vilipendiar según los gustos, por ejemplo en la famosa Avenida Karl Marx. Un poderoso consorcio financiero con nombre de revista de diseño, Deutsche Wohnen (La vivienda alemana), fue el que más acaparó los conjuntos de vivienda ofrecidos por la municipalidad, e inmediatamente comenzó a aplicar precios de mercado, por lo general impagables por sus inquilinos habituales y para la gran mayoría de berlineses. En consecuencia, casi todos estos apartamentos permanecen vacíos, mientras crece la necesidad de un techo para muchos habitantes de la capital de uno de los países más ricos del mundo.

Para resolver esta contradicción, Taheri y sus compañeros reclaman sin más la nacionalización de las viviendas vacías y su devolución a las autoridades municipales para paliar el gran problema de la escasez de vivienda, sobre todo entre los jóvenes. Cuando un periodista le preguntó maliciosamente: “¿Pero eso no es lucha de clases?”, él contestó: “Sí lo es, pero nosotros no empezamos”.

Es que en los ex países socialistas el término ʺlucha de clases“ suena como una mala palabra después de décadas de prédica machacona coronada incluso por actos legislativos,[3] como si la lucha de clases fuese un simple invento táctico de los comunistas y corrientes similares.

Aun sin haber pasado por la experiencia frustrante de un modelo de socialismo no deseado, también en nuestro país existe cierto temor a hablar del tema, y los gobiernos de izquierda no soportan que los sindicatos actúen por su cuenta y organicen huelgas. Es hora de comprender que el tránsito pacífico a otra sociedad no excluye la lucha reivindicativa, y que el objetivo no es únicamente la conservación y el saneamiento del capitalismo, sino su superación.

Es en este contexto que hay que ver también el proyecto de renta universal, el cual, como bien extrae Fernando Rama del trabajo de Olalla, “no es subsidio ni beneficencia sino el reconocimiento de su participación legítima en la riqueza común”. En una palabra, no es un acto de caridad sino de justicia. Por esta razón se reserva a todos por igual, incluidos los ricos.

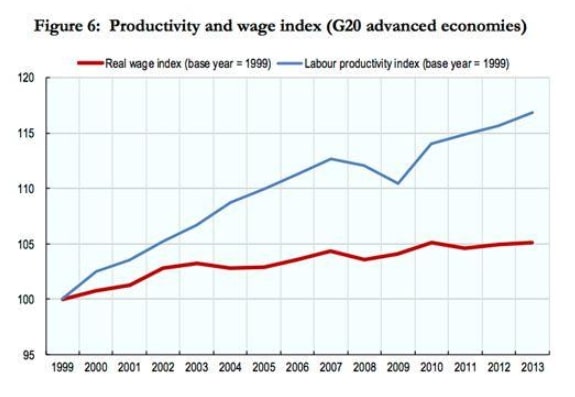

Podemos ir más lejos aún, si partimos del porqué del aumento de la riqueza de unos pocos en detrimento de las mayorías. Me permito al respecto volver al informe conjunto de la OIT, la OCDE y el Grupo del Banco Mundial, presentado en 2014 a la Reunión Ministerial del Grupo G20 sobre Trabajo y Empleo en Melbourne, Australia, cuyo gráfico comparativo del aumento de la productividad en relación con el salario medio real figura en ¿Del pasado tabla rasa?, vadenuevo nº 91, 6.4.2016. Lo reproduzco aquí:

Puede verse cómo el aumento del índice de productividad del trabajo (línea azul)[4] desde 1999 no cesa de dispararse con respecto al salario medio real en el mismo período (línea roja). Esta diferencia, que no aparece en la nómina de pago del trabajador, es lo que permite al empleador sacar ganancias cada vez más jugosas de su inversión pese a la conocida tesis de Marx sobre la tendencia decreciente de la tasa de ganancia líquida. Es que por otro lado consigue aumentar la “plusvalía”, o sea la parte del producto que queda en poder de los dueños del capital.

Como además estamos en presencia de una concentración sin precedente de la riqueza en pocas manos, la brecha entre una minoría privilegiada[5] y el resto de la humanidad se vuelve inadmisible y es una afrenta a la dignidad humana. Por consiguiente, reclamar una parte, aunque sea mínima, de dicha plusvalía para financiar la renta universal, por ejemplo mediante una reforma tributaria, no sería más que exigir la devolución de una fracción del valor producido por toda la sociedad y apropiado por los capitalistas, y destinarla a solventar las necesidades más apremiantes, asegurando un ingreso mínimo para todos.

Las cifras que se manejan sobre la concentración de la riqueza por organismos independientes como Oxfam van en apoyo de tal medida. Téngase presente que no se trata de expropiar a la burguesía ni de suprimir la plusvalía como tal. Lo primero no está en el tapete y lo segundo es imposible: el intento soviético en tal sentido no tuvo éxito, entre otras cosas porque la estatización de la economía tan solo trasladó la plusvalía de la esfera privada a la estatal, sin que el trabajador sintiera diferencia alguna.

Pero la concentración sin precedente de la riqueza a la que hoy asistimos justificaría tal “impuesto a la plusvalía”. El mismo sería, además, un acto eminentemente democrático.

DE GRECIA A NUESTROS DÍAS

Pedro Olalla, el autor que comenta Fernando Rama en su reseña, es un estudioso de la cultura griega y un admirador de su legado, lo cual no tiene nada de sorprendente. Su devoción por la democracia clásica ateniense tampoco es un caso único. Toda nuestra educación liberal en el siglo XX estuvo inspirada por el modelo de Clístenes y Pericles, las asambleas populares y el voto igualitario de todos los varones libres nacidos en tierra ateniense. Se aceptaba como un defecto propio de aquella cultura que las mujeres, los esclavos y los inmigrantes estuviesen excluidos. Al fin y al cabo, tampoco nuestra Constitución de 1830 había suprimido la esclavitud y no solo las mujeres no podían votar, tampoco estaban habilitados los analfabetos ni los pobres que no pudiesen demostrar la posesión de alguna propiedad.

Llama por eso la atención que aún hoy siga teniendo prevalencia en la política el modelo de la Atenas de los siglos VI y V A.C. como el prototipo de democracia. En el fondo, se refleja aquí la tradición platónica del Estado como construcción intelectual por encima de las clases sociales y sus respectivas relaciones antagónicas o de tolerancia mutua, plasmadas en un “contrato social”.

La democracia que necesitamos debería ser una ampliación y profundización de la que ya tenemos, abarcando también las relaciones económicas. En una palabra, si se quiere una solución de fondo, ella solo es posible en una revolución. Y aquí nos topamos con otro tabú, no menos temible que el de la lucha de clases. Tampoco nos está permitido hablar de revolución, tanto han calado en las mentes la interpretación oficial de la violencia que acompañó a las revoluciones del siglo XX.

Pero “revolución” no significa necesariamente terror revolucionario y matanzas. Al fin y al cabo, nadie se escandaliza cuando oye hablar de revolución industrial, tecnológica o sexual, por ejemplo. En un plano general, revolución es todo cambio profundo de las relaciones, el paso radical de un modo de pensar a otro (gracias, Gramsci) y su grado de violencia sólo depende de la resistencia de las fuerzas retrógradas.

En cambio, es un hecho que no estamos solos en el mundo. La medida de referencia, la renta universal en cuestión afectará a la inversión extranjera, los empresarios que queden limitarán la producción para evitar los impuestos, habrá desocupación, aumentará el descontento, los supermercados lucirán góndolas vacías, cundirá el hambre y la oposición ganará terreno. Con algunas variantes propias de tradiciones e idiosincrasias diferentes, tendremos el cuadro de Venezuela. Da miedo, ¿no?

EL SHOW DE LAS IDEAS

Sin embargo, a diferencia de la época triunfalista tras la caída del Muro de Berlín y la disolución del bloque soviético, en que se hablaba de “fin de la historia”, hoy todo el mundo habla de “fin del capitalismo”. Es cierto que con ello muchos piensan solo en la globalización neoliberal y el poder excesivo del capital financiero y menos en la esencia del capitalismo como tal, o sea la propiedad privada de los medios de producción y la plusvalía, pero es sin duda un cambio cualitativo del sentimiento de rechazo provocado por la desigualdad sin precedente a la que asistimos.

Por otra parte los magnates de la comunicación son conscientes de la atracción que suscita el tema y no dudan en convertir los debates en espectáculo: tal la difusión en directo por todo el mundo de la reciente polémica pública entre el filósofo de izquierda esloveno Slavoj Zizek y el ultraderechista sicólogo canadiense Jordan Peterson, que con el llamativo título “La felicidad: Marxismo vs. Capitalismo” tuvo lugar en Toronto, Canadá, el pasado 19 de abril.

Cabe esperar un incremento de este interés como consecuencia del temor que produce la perspectiva de la robotización. En efecto, si la misma puede traer por un lado un aumento extraordinario de la productividad, por el otro produce escalofríos la desocupación en masa de la mano de obra humana que el fenómeno trae consigo. ¿Se cumplirán las predicciones de la ciencia-ficción acerca de la marginalización de la masa de pobres, convertidos en parias vagando por las tierras despobladas, dejadas a disposición por la alta concentración urbana de complejos residenciales protegidos?

No, el capitalismo no se va a conformar con producir solamente para los ricos, que por otra parte son cada vez menos, tendrá que buscar salidas para proteger la capacidad de compra del mercado y una de ellas, tal vez la más simple, es la de aceptar la idea de la renta universal financiada por una parte de la plusvalía. [6] La otra, que ya se está poniendo en práctica en algunos sectores industriales más desarrollados, es la reducción de la jornada laboral, desde luego sin reducción del salario. Ya se habla seriamente de una semana de 32 horas.

Puede ser entonces que nos acerquemos, de forma muy distinta a como lo imaginaban los pensadores sociales del pasado, al sueño ancestral de la liberación del yugo laboral, en que sería posible "cazar por la mañana, criar ganado por la tarde y escribir críticas a la hora de la cena sin por ello convertirse en cazador, ganadero ni crítico profesional".[7]

La formulación económica está intrínseca en el gráfico de más arriba: se trata de gravar los capitales excedentes o no utilizados, definidos como la diferencia entre la productividad del trabajo y el salario medio, probablemente expresado para cada empresa en particular.[8]

Podríamos llamarlo “impuesto al valor excedente (IVE)”. Basándome en las definiciones de las magnitudes del gráfico citado me permito expresarlo mediante la fórmula matemática siguiente:

IVE = x.n.(PIBemp / 100) - MO

donde x es el monto porcentual a negociar, n es el número de empleados involucrados, PIBemp el índice nacional de producto interno bruto por persona empleada y MO el costo global de la mano de obra de la empresa del caso. Se supone que el monto de la renta universal no debería ser inferior al mínimo vital.

Ahora será cuestión de convencer a la cúspide privilegiada de la pirámide social que ellos también están interesados en preservar la civilización humana. O bien convertir esta ecuación en una consigna de lucha.