Compartir

ENEMIGOS DE LOS LIBROS Y DEL CONOCIMIENTO

Biblioclastia: fanatismo, incuria y avaricia

Por Fernando Britos V.

Siempre que hablemos de libros habremos de remitirnos al gran Umberto Eco, que en su artículo de 2001 Desear, poseer, enloquecer[1] ha establecido conceptos fundamentales. Por ejemplo, la diferencia entre bibliófilo, bibliómano y amante de la lectura. Más adelante, en el mismo texto, que vamos a citar a continuación en forma extensa y libérrima, llegaremos a la reflexión sobre lo que es el tema central de esta nota: la biblioclastia.

La bibliofilia -asegura Eco- es ciertamente el amor por los libros, aunque no necesariamente por su contenido. Claro que hay bibliófilos que coleccionan por temas e incluso leen los libros que adquieren. Pero para leer todos esos libros hay que ser un ratón de biblioteca. El bibliófilo, aun cuando se interese por el contenido, desea ante todo el objeto y, si es posible, un volumen raro y valioso. Hay bibliófilos (a quienes, pese a comprenderlos, desapruebo, dice Eco) que, teniendo en sus manos un libro intonso, no cortan sus hojas para no violar el objeto que han conquistado. Para ellos, cortar las hojas a un libro raro sería como, para un relojero, romper la caja de un reloj para observar su mecanismo.

El amante de la lectura o el estudioso -en cambio- ama subrayar los libros contemporáneos, justamente porque con el pasar de los años un cierto tipo de subrayado, un signo o una nota hecha en el margen o una variación entre tinta negra y roja,[2] recuerdan una experiencia de lectura.

Así, es posible disfrutar de los subrayados, notas y viñetas dibujadas por lectores que nos precedieron, descubrir una interpretación diferente e incluso atribuir intenciones o descubrir conexiones en ese lector primigenio, sobre todo si se trata de una persona significativa por su aporte a la cultura o por su importancia para el lector del presente.

Este proceso de interpretación de notas y subrayados ajenos no siempre se hace de buena fe. Por ejemplo, un “historiador idiota”[3] que dice poseer libros que pertenecieron a un profesor e historiador de fuste, ya fallecido, y que emplea presuntas anotaciones y signos encontrados en esos libros como evidencia para atribuirle interpretaciones políticas tortuosas y descalificantes.

Decía María Elena Walsh (1930-2011):

[...] lector se nace, lector se hace, lector se muere. Como el hábito no tiene finalidad práctica, tampoco admite renuncia por abandono ni por desaliento ante las proezas del inexistente competidor. El lector se arrodilla como el arqueólogo, trepa escaleras como el restaurador, fortalece músculos con el diccionario de María Moliner o el Seco, huronea de tomo en tomo. Lee de pie y escarba en las librerías, sufriendo la melancólica anemia de su bolsillo, el despiste de los libreros y la necesidad del ángel que lo oriente para desmalezar la selva de libros chatarra.

Lo creíamos sedentario y en realidad es un atleta, comparado con los estáticos prójimos solidificados en ángulo recto frente a las pantallas. El lector es feliz de ser contemporáneo de una abundancia de libros única en la historia: las cifras y la exhibición a menudo grosera abruman, pero del exceso nace la posibilidad de elección y de la variedad de elección ese gusto formado a fuerza de errores e insistencia.[4]

Por mi parte, me atrevo a agregar que los libros ya leídos en el pasado, lejano o reciente, tienen un poder evocativo sobre lo vivido. Mi esposa siempre me recuerda que, mientras esperábamos el parto dilatado de uno de nuestros hijos, yo leía una novela de ficción acerca de la prehistoria.[5] De este modo, cada vez que desempolvamos ese volumen en la biblioteca rememoramos, los dos, los momentos venturosos de aquel nacimiento.

Para establecer una línea divisoria entre bibliofilia y bibliomanía, Eco da un ejemplo. El libro más raro del mundo, en el sentido de que probablemente no existen más copias en circulación en el mercado, es también el primero, la Biblia de Gutenberg.[6] La última copia que apareció para la venta fue vendida en 1987 a compradores japoneses por algo así como seis millones de dólares. Si apareciese una nueva copia, no valdría seis millones sino cientos o miles de millones.

Por eso -dice Eco-, todo coleccionista tiene el sueño de descubrir una de las Biblias de Gutenberg. ¿Qué sucedería si el descubrimiento se produjese? Un bibliómano guardaría la copia secretamente para sí, y no la mostraría para no atraer a los ladrones de medio mundo; entonces, la hojearía solo, de noche, como Rico Mac Pato cuando se baña en sus dólares.

Un bibliófilo, en cambio, querría que todos la vieran y supieran que es suya. Más tarde, escribiría al intendente de su ciudad, le pediría que hospedara el libro en el salón principal de la biblioteca comunal, pagando él mismo los enormes gastos de seguro y vigilancia, y reservándose, como máximo, para sí mismo y sus amigos, el privilegio de ir a verla sin hacer la cola cada vez que así lo deseen.

Eco afirma que existen tres formas de “biblioclastia”, es decir, de destrucción de los libros: la biblioclastia fundamentalista, la biblioclastia por incuria, y aquella por interés. El biblioclasta fundamentalista no odia los libros como objeto, teme por su contenido y no quiere que otros los lean. Además de un criminal, es un loco, por el fanatismo que lo anima. La historia registra pocos casos excepcionales de biblioclastia mediante el fuego, como los incendios de la biblioteca de Alejandría o las hogueras nazis.[7] Sin perjuicio de lo cual, una de las escenas más terroríficas que introdujo Cervantes en Don Quijote de la Mancha es la quema de sus libros por parte del cura y el barbero.[8]

En 1820, el poeta alemán Heinrich Heine escribió una tragedia romántica en verso titulada Almansor. La obra se ambienta en Granada, en la época de los Reyes Católicos. Cuando finalmente estos toman la ciudad que era el último reducto de los moros, desarrollan una campaña de limpieza étnica y persecución contra los vencidos. En la obra, el protagonista proclama: “allí donde queman libros acaban quemando hombres”. Esa frase alcanzaría un valor profético durante el Tercer Reich.

Entre los cien relatos que Günter Grass (1927-2015) incluye en su obra Mi Siglo[9] recuerda lo que presenció cuando empezaba el dominio nazi y con él se implantaba el racismo y la limpieza étnica:

“Sin embargo, no se puede decir que los alumnos no nos hubiéramos interesado de algún modo por lo que pasó en otro tiempo en nuestra ciudad natal, por ejemplo en el orfanato israelí de Wilhelmspflege. Todos los niños tuvieron que salir al patio. Echaron a un montón todos los libros de texto, los libros de oraciones, hasta los rollos de la Torá, y los quemaron todos. Los niños que, llorando, tuvieron que presenciar todo aquello tenían miedo que los quemaran también. Pero solo dejaron inconsciente a golpes, concretamente con mazas del gimnasio, al profesor Fritz Samuel”.

En tiempos y lugares más cercanos se repitió la biblioclastia fundamentalista por parte de las dictaduras de América Latina, en las décadas del 60, del 70 y del 80 del siglo pasado. Las depuraciones en las bibliotecas públicas, los saqueos en bibliotecas y residencias privadas, el odio por los libros y por quienes los portaran, fueron norma en el Cono Sur. El episodio más espectacular fue sin duda la quema de un millón y medio de libros del Centro Editor de América Latina, que se produjo en 1980 en Argentina.

En Uruguay hubo una combinación típica de fundamentalismo e interés como motivación de la biblioclastia determinada por la dictadura. Esto quiere decir que, en lugar de quemar libros, muchas veces se procedió a hacerlos desaparecer vendiéndolos para trituración destinada a convertirlos en pulpa, y sobre todo al latrocinio que muchos interventores y sus compinches practicaron en las bibliotecas de diversas facultades de la Universidad de la República.

Especialmente grande fue el latrocinio que sufrió la magnífica biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias. En 1976 fue abandonado el edificio original (ex Hotel Nacional), ubicado en Cerrito 73, debido al deterioro edilicio. La mudanza comprendió la colección y las estanterías y la boisserie de roble que recubría el gran salón de fiestas que albergaba la biblioteca.[10] Una segunda mudanza, desde un local provisorio a un antiguo colegio de monjas (actual Facultad de Psicología), en Tristán Narvaja y Uruguay (otro oscuro negocio de los interventores de la Universidad), terminó con la biblioteca precariamente instalada en lo que había sido la capilla del colegio. El testimonio de viejos funcionarios de la época señala que en cada una de esas mudanzas había camiones y camionetas cargadas de libros que derivaban a domicilios de los interventores y a locales de comerciantes inescrupulosos. Nada de eso fue investigado, pero es claro que la biblioclastia fundamentalista y la originada en la codicia de bibliómanos y comerciantes se dieron la mano.

El biblioclasta por interés destruye los libros para venderlos por partes, dice Eco, pues así obtiene mayor provecho. Imaginemos que un bellísimo atlas del siglo XVI, con doscientos cincuenta mapas hechos a mano, cueste cien mil dólares. En general, el librero honesto únicamente vende mapas si los ha encontrado por separado o los ha extraído de copias incompletas, que solo sirven para el destrozo. Pero si un comerciante deshonesto destroza el atlas de cien mil dólares y vende por separado los ciento cincuenta mapas, incluso a setecientos cincuenta dólares cada uno (y basta leer los catálogos de ventas y subastas para darse cuenta de que eso sucede), ha ganado doscientos cincuenta mil dólares.

Esa fauna está presente en todos lados. En 1994 se remató la biblioteca del diario El Día. Entre los lotes, dos tomos sueltos de la edición original de la Encyclopèdie Française.[11] Hubo poco interés por parte de los libreros y bibliófilos presentes. En general, los lotes habían sido preparados por los rematadores sin criterio alguno. Simplemente se limitaron a apilar libros y atarlos con hilo sisal en paquetes de 15 o 20 volúmenes. Pero un extraño comprador, de esos habituales concurrentes a remates que suelen comprar cualquier cosa, subastó los ejemplares de la Encyclopèdie. Por curiosidad me acerqué y le pregunté qué iba a hacer con esos tomos; me dijo que pensaba fotocopiar las ilustraciones y venderlas.[12] Creo que así lo hizo.

La copia completa de un libro desguazado que aparezca luego en el mercado se volverá más rara, costará el doble, y también el doble costarán los mapas sueltos, dice Eco. Así, de golpe, es como se destruyen obras de valor inconmensurable, se obliga a los coleccionistas a hacer sacrificios insostenibles y se aumenta el valor de los mapas sueltos. No hay manera alguna de obviar este vandalismo aristocrático, concluye.

La biblioclastia por interés no atañe solamente a individuos o libreros inescrupulosos, sino también a quienes desean hacer dinero mediante la venta de libros robados, a bibliómanos, a quienes obtienen dinero del reciclaje de papel y cartón (ha pasado y no solo en dictadura) y la venta de colecciones completas a instituciones extranjeras, sobre todo a bibliotecas universitarias.

Eco advierte que la biblioclastia por incuria (por negligencia) se produce en muchas bibliotecas italianas, tan pobres y tan poco cuidadas, que a menudo se transforman en espacios de destrucción de libros. Una manera de dejarlos morir es hacerlos desaparecer en lugares recónditos e inaccesibles. Este tipo de biblioclastia por incuria naturalmente se produce también en nuestro país.

En particular, tengo presente el caso de tres facultades que frecuenté durante décadas como estudiante y después como funcionario, docente y no docente. De todos los casos atesoro recuerdos muy gratos, de hallazgos, lecturas y descubrimientos, de encuentros con otros estudiantes y docentes, del conocimiento y la colaboración recibida por generaciones de bibliotecólogas/os universitarios. Desde el punto de vista normativo, las bibliotecas universitarias son dependencias de la Biblioteca Nacional pero, según mi experiencia, son mundos diferentes.

Ya me referí en párrafos anteriores a las vicisitudes de la biblioteca de la actual Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación a pesar de los esfuerzos de muchos docentes y sobre todo del personal especializado, antes y después de la intervención que se extendió desde octubre de 1973 al 1º de marzo de 1985. Debo señalar que el principal problema que se enfrentó, en los periodos en que rigió la Ley Orgánica, fue la escasez de recursos. Mientras que en el largo periodo de la intervención dictatorial primó la desidia y el saqueo.

No pretendo efectuar sino un análisis superficial de estas cuestiones. Hubo pocos funcionarios dedicados a catalogar, a organizar las adquisiciones, a mantener la colección a salvo de las agresiones provenientes de la humedad, hongos, mohos, insectos, roedores. Pocos funcionarios para ayudar a los lectores, para conducir a los noveles, para hacer que cada libro encontrara su lector y cada lector su libro, para supervisar a los dañinos y eventuales depredadores humanos, para entrenar a nuevos funcionarios, para profundizar en el conocimiento de la colección. En este punto recuerdo como bibliotecóloga ejemplar y reconocida a la Lic. Josefina Repetto que, de hecho, fue el alma técnica de una gran biblioteca, no solo por la cantidad sino por la calidad de los libros, revistas y otros materiales que contiene.

Otro caso impactante fue el de la biblioteca de la Facultad de Medicina. Durante mi segundo pasaje por esa casa (entre el 2007 y el 2010) como Asistente Académico del Prof. Dr. Felipe Schelotto, tuve oportunidad de descubrir algunas joyas olvidadas en la colección, y me refiero especialmente a raras obras de anatomía del siglo XIX, extraordinariamente ilustradas, en ediciones prínceps, que sufrían muchísimas décadas de olvido. También comprobé cómo el agua podía ser tan dañina como el fuego en cuanto a la destrucción de impresos. La lucha por el espacio es un desafío de cualquier biblioteca, espacio para exhibir y recuperar, para guardar y para preservar en forma adecuada todos los materiales.

A principios del siglo XXI, una directora de la biblioteca de la Facultad de Medicina promovió que la mayor parte de la colección de revistas (que son el reservorio esencial del conocimiento médico y una prueba de la evolución científica en general) fuera ubicada en el extenso sótano del antiquísimo edificio ubicado en la acera norte de Isidoro de María y General Flores. Ese edificio, hoy demolido, había sido una antigua fonda, paradero de carruajes, caballeriza y almacén en la época en que el predio del Palacio Legislativo y también la Facultad eran la Plaza de Carretas de la ciudad. La sólida construcción contaba con dos pisos, enorme sótano y un gran patio adoquinado; estaba desocupada desde la década de 1960 y la Facultad la compró después de la intervención.

En el sótano se instaló una gran cantidad de estanterías metálicas y en ellas se ubicaron muchas décadas de revistas científicas en varios idiomas. Era un depósito pasivo; aunque algunos historiadores de la medicina y visitantes extranjeros pudieran interesarse por esas colecciones, se consideraba que las búsquedas allí serían muy poco frecuentes y de hecho cayó en el olvido. La profundidad del sótano y la posibilidad muy real de que las aguas de lluvia pudieran derramarse a su interior desde la calle, llevó a montar previsoramente un sistema de pequeños fosos dotados de válvulas y bombas eléctricas capaces de desagotar cualquier ingreso de líquido. Pero sucedió que, poco después, la puerta interior del sótano fue forzada y los ladrones robaron las bombas de desagote. Como el edificio permanecía desocupado, el robo no fue detectado por años. Llegaron las lluvias copiosas de un otoño y el sótano se inundó casi completamente. No se pudo salvar ni una sola revista de las valiosas colecciones confinadas en esa tumba líquida.

El tercer y último caso de biblioclastia por incuria sería mejor calificado como de incuria por indiferencia. Se trata de la Biblioteca de la Facultad de Arquitectura (actual Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República). Sin lugar a dudas, el edificio de la Facultad es de los más hermosos de la Universidad de la República debido al genio del Arq. Román Fresnedo Siri (1903-1975). En el seno de ese edificio se encuentra una biblioteca y hemeroteca magnífica por sus características físicas, su concepción funcional y la calidad de su colección.

Que se trate de una biblioteca de estantería abierta es uno de los aspectos que más favorecen el amor por los libros, sobre todo porque, por la esencia misma de las disciplinas que se desarrollan en la Facultad, tiene un contenido visual relevante y, por ende, una enorme proporción del material está preponderantemente ilustrado. Desde fines de 1992, cuando asumí el cargo de Secretario de la Facultad, pasé muchas horas, más allá de mi horario de trabajo, explorando la biblioteca. Mis responsabilidades como Director de División incluían la supervisión del Departamento de Biblioteca. Siempre conté con la colaboración y la ayuda del personal encabezado por su directora, la Lic. Ana Aguerre, de cuyo prematuro fallecimiento se cumplen, en los primeros días de marzo, cuatro años.

Mis exploraciones me permitían acceder al depósito donde los libros retirados de la estantería se mantenían fuera del alcance de los usuarios por razones de espacio. En 1998, examinando los volúmenes que se conservaban en condiciones bastante precarias, comencé a descubrir obras claramente ubicables en la categoría de raros y valiosos. Algunos de esos volúmenes ni siquiera estaban catalogados y no eran asequibles a los investigadores y mucho menos a los usuarios regulares de la biblioteca. De hecho, se trataba de obras condenadas al olvido.

Recuperarlas supuso un trabajo de años, en los que la Facultad contó con la colaboración de un industrial y bibliófilo, Manuel Ricón, para los trabajos de preservación, restauración, elaboración de cajas especiales y escaneo de los títulos más importantes para mantener respaldos en CD y DVD. Ricón, asimismo, donó dos monitores para permitir en sala la consulta de las obras digitalizadas (la donación modal e incondicional nunca fue aceptada y el generoso donante debió retirar las máquinas).

Como culminación de estos trabajos elevé un informe al Consejo de la Facultad, el 6 de marzo de 2001, titulado “Joyas de la Biblioteca”, que en lo esencial es un catálogo biobibliográfico de los 107 autores de 128 obras, desarrolladas en 240 volúmenes.[13] Más de la tercera parte de los libros excede los 200 años de antigüedad: el más antiguo data de 1567 y otras 23 obras son anteriores a 1750. La mayoría se caracteriza por ser de libros ilustrados. Los antecedentes y preámbulo del informe dan cuenta de la evolución de la biblioteca de la Facultad desde las épocas de la antigua Facultad de Matemáticas hasta principios de este siglo.[14]

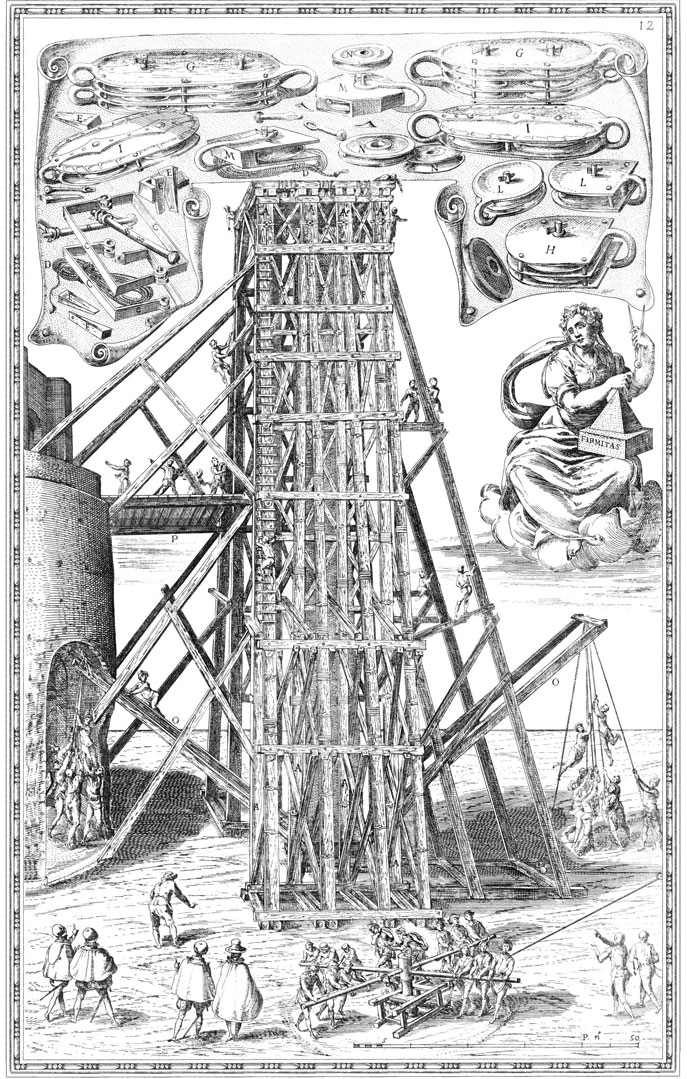

Los amantes de la lectura deben consultar este catálogo y para contribuir a traer estos libros a la vida me referiré a uno de ellos, tal vez el más raro, tal vez el más valioso (se conocen algunos ejemplares en distintos países del mundo, uno en la Biblioteca Pública de Nueva York, otro en Sidney y, naturalmente, el de nuestra biblioteca). Se trata de Della transportatione dell'obelisco vaticano et delle fabbriche di nostro signore papa Sisto V. Se produjeron dos ediciones, con un tiraje aproximado a los 500 ejemplares. La Facultad posee un ejemplar de la edición prínceps de 1590, encuadernado en pergamino, completo, con todas sus planchas y en perfecto estado. Su papel de trapo luce tan blanco como cuando salió de los tórculos de la Stamperia Vaticana. Es más, fue el primer libro impreso en esa imprenta cuya creación fue iniciativa del Papa Sixto V. El impresor fue el tipógrafo Doménico Basa (1510-1596), un veneciano que el Papa hizo venir a Roma, en 1587, para dirigir su imprenta y lo hizo hasta su muerte.

En ese libro, en formato folio, Domenico Fontana (1543-1607), el arquitecto vaticano, ilustró con grabados exactos y minuciosos la proeza que en aquella época suponía trasladar un obelisco egipcio, un monolito de más de 400 toneladas de granito y 30 metros de alto. De los numerosos obeliscos egipcios que los romanos trasladaron por el Tíber en navíos especiales, solo quedaba uno en pie, el llamado obelisco vaticano, que había sido elaborado por los canteros egipcios de la XVIII dinastía. Se decía que ese obelisco había sido testigo del martirio de Pedro y por esa razón se le mantuvo en pie por casi quince siglos, en un sitio que se encontraba detrás del Baptisterio anexo a la Basílica de San Pedro y varios metros por encima del nivel de la plaza donde ahora se encuentra.

En 1585, apenas entronizado, Sixto V ordenó a su arquitecto Fontana que trasladase el obelisco para colocarlo en medio de la Plaza (la imponente columnata que abraza la Plaza no existía entonces, fue encargada a Bernini unos ochenta años después del emplazamiento del obelisco).

Este Papa, que era un verdadero torbellino, fue además quien sentó las bases urbanísticas de la Roma contemporánea. Fontana sabía que si fracasaba no solamente caería en desgracia, sino que el sumo pontífice podía liquidarlo, como ordenaba hacer con los ladrones y los bandoleros (a los primeros les cortaban las manos y a los segundos los decapitaban y las cabezas se clavaban en picas sobre los muros del Castel Sant'Angelo).

Para mover el obelisco Fontana ideó un gigantesco dispositivo con ingeniosas máquinas, 40 grúas y cabrestantes y dos enormes torres de roble que se usaban para inclinar y poner en posición horizontal al monumento, desplazarlo por una plataforma inclinada mediante rodillos por casi 200 metros y luego erigirlo con las torres, nuevamente ubicadas, mediante grúas, cabrestantes y poleas. La fuerza la suministraban 800 hombres y más de 140 caballos de tiro. Fontana y sus colaboradores dirigían la operación desde una torre de mando, mediante campanas y trompetas, para coordinar los lentos y tensos movimientos. El espectáculo duró tres días, el público numerosísimo se agolpaba contenido por la guardia suiza y se exigía absoluto silencio: cualquier infracción aparejaba la pena de muerte. Todo el procedimiento está magníficamente ilustrado por grandes planchas grabadas en cobre por Natal Bonifacio da Sibenico (1538-1592),[15] según los dibujos y textos explicativos de Fontana. Esta joya de la colección fue donada por el arquitecto Emilio Conforte, en 1929.[16] Vale la pena examinarla con el detenimiento que se merece. La versión digitalizada puede verse a través de este enlace a su archivo en formato pdf.

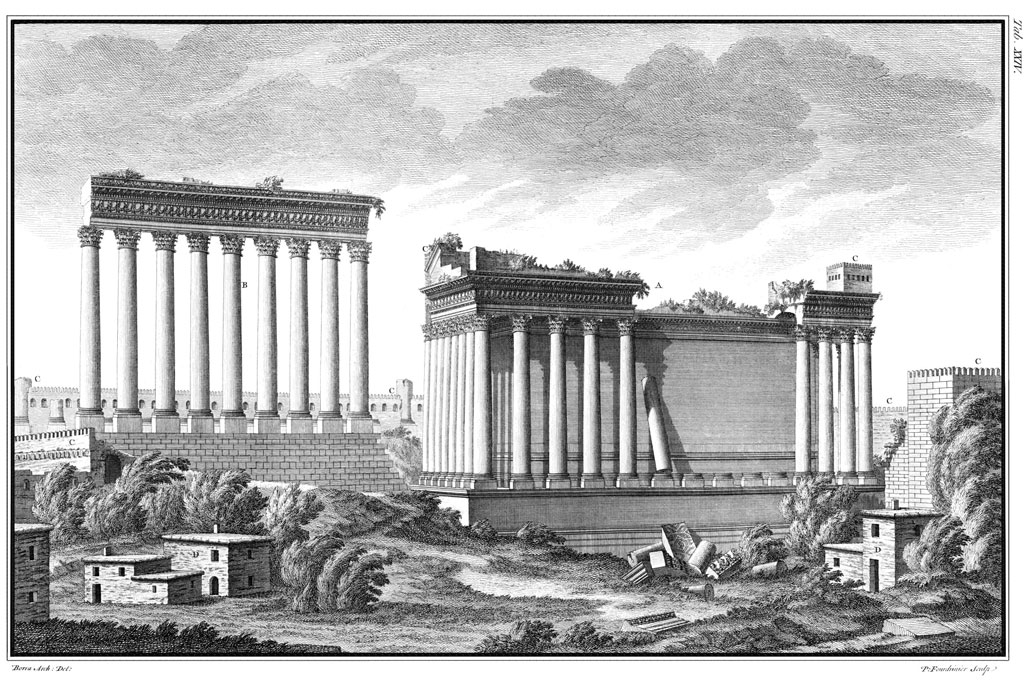

No todas las joyas catalogadas son obras técnicas o clásicos de la arquitectura como las de Ottavio Bertotti Scamozzi (1719-1790), el epígono y especialista en la obra de Palladio y su amigo Francesco Milizia (1725-1798), uno de los principales téoricos italianos del Settecento. El conjunto es variado y comprende, por ejemplo, volúmenes de Frederic Hoffstadt (1801-1846), uno de los principales escultores, pintores y grabadores bávaros especializados en el estilo gótico, u otros especialistas en ese estilo, como el británico Augustus Welby Northmore Pugin (1812-1852).

Como es de esperar, la Facultad cuenta con una generosa bibliografía sobre Palladio o Vitruvio por autores de los siglos XVIII y XIX, pero hay valiosas rarezas como las obras del polifacético Claude Perrault (1613-1688), médico, investigador científico y arquitecto, que produjo una edición cuidadosamente anotada de los Diez Libros de Arquitectura de Vitruvio. Por otra parte, aunque las obras de Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) son muy conocidas y han sido muy reproducidas, la Facultad posee, sin lugar a dudas, el repositorio más importante de láminas y trabajos arqueológicos del veneciano.

Otra categoría de joyas son los libros de viaje muy ilustrados como, por ejemplo, los del géografo francés del siglo XIX Louis Rousselet, y entre los del siglo XVI los de Francesco Sansovino, de quien figura Venetia citta nobilíssima et singolare, descritta in XIII libri (edición veneciana de 1663). Pero la pieza más brillante en esta sección de la colección es, sin duda, un extraordinario volumen que incluye dos obras del viajero británico Robert Wood (1717-1771):[17] Les Ruines de Palmyre, autrement dite Tedmor, au dessert y Les Ruines de Balbec, autrement dit Heliopolis dans la Coelosyrie. Ambas fueron editadas en formato folio imperial por el famoso Andrew Millar del Strand londinense, en 1753 y 1757.[18] La primera consta de 57 láminas grabadas en metal por el artista francés Pierre Fourdrinier (1698-1758), sobre dibujos del arquitecto italiano Giovanni Borra (1713-1770), y la segunda, de 46 láminas grabadas por Thomas Major (1720-1799), también sobre dibujos de Borra. Como solía hacerse en el siglo XVIII, las obras se publicaban en inglés y en francés simultáneamente. Son consideradas como los primeros libros académicos sobre las ruinas de Palmira y de Balbec y como obras maestras de ilustraciones inteligentes, verdaderos descubrimientos, con el talento de los impresores del siglo XVIII. Ambas obras se reeditaron a principios del siglo XIX y se ha seguido haciéndolo hasta la actualidad. El volumen fue comprado por la Facultad a John Tiranti & Co.[19] en 1955 (era la época en que la biblioteca disponía de un fondo adecuado para este tipo de adquisiciones).

La indiferencia puede ser vencida, y la biblioclastia superada, si las Joyas de la Biblioteca vuelven a ser visitadas por nuevos lectores.

Portada de la obra de Domenico Fontana sobre la transportación del obelisco vaticano, Stamperia Vaticana, Roma, 1590.

Dispositivos empleados para el transporte del obelisco vaticano, Stamperia Vaticana, Roma, 1590.

Ilustración de Las Ruinas de Palmira por Robert Wood, A. Maller, Londres, 1673.

Ilustración de Las Ruinas de Palmira por Robert Wood, A. Maller, Londres, 1673.