Darío Gómez

Compartir

AL PIE DE LAS LETRAS. RECUERDOS DE NUESTRA TRAYECTORIA

Cuentos

Por H. Pérez, Hoski, M. Cuadro Pini, M. Méndez, P. Silva Olazábal y V. D’Auria

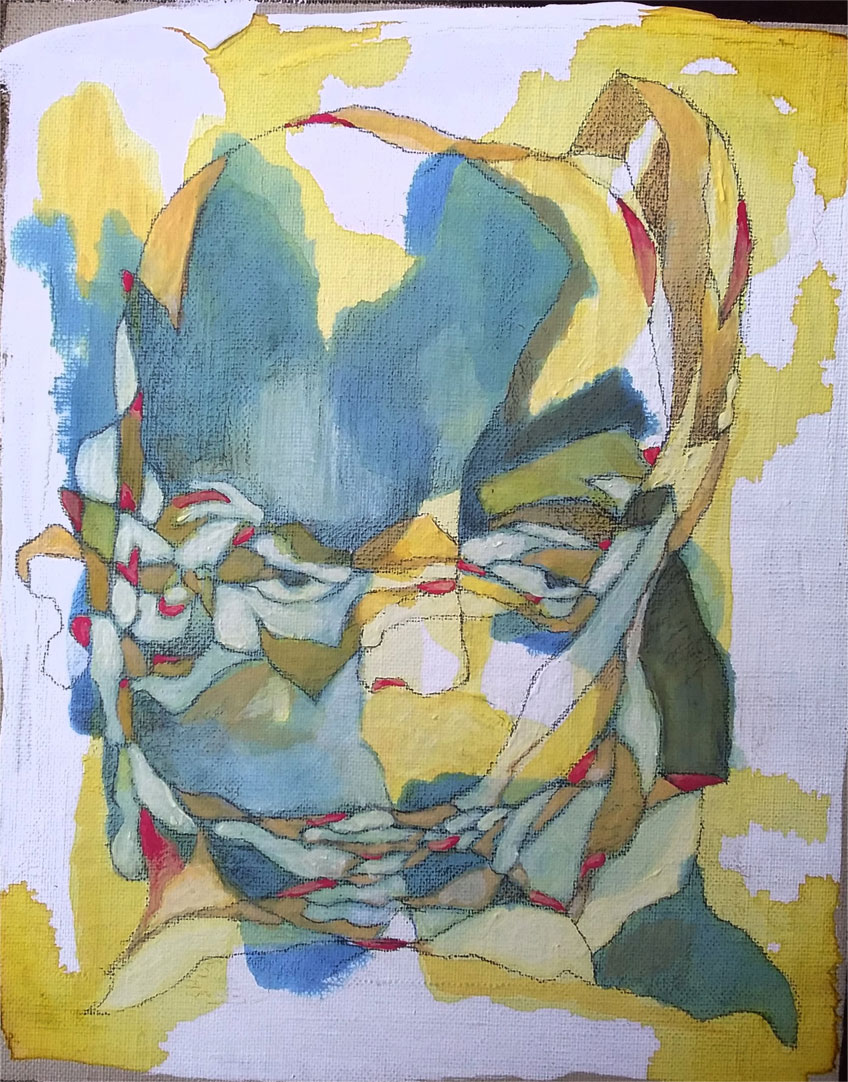

Amarillo

Verónica D’Auria

Tú deberías tener unos ocho o nueve años. Cada verano ibas de vacaciones al mismo hotel con tus padres, que ante tus ojos pequeños se veía como un palacio. Cerca estaban el mar y el río donde tu padre iba contigo infructuosamente a pescar.

Había una barra del bar donde tomabas licuados con granadina y le pasabas la cuenta a la pieza treinta y cuatro. Junto al bar estaba el gran comedor que hacía también las veces de salón de fiestas. Allí comían platos deliciosamente elaborados. El puré parecía espuma de mar y el caldo de verduras, que los niños nunca terminaban en sus casas, era también un objeto de deleite por la manera suave y delicada en que estaba elaborado.

Por las mañanas servían el desayuno con el juego blanco de tazas con el logo del hotel inglés y la manteca aparecía enrulada con la mermelada de durazno en otro platillo. En tiempos de escuela solo tomabas la leche bebida y hacías todo, vestirte y recoger tus cuadernos, a contrarreloj.

Incluso en los días de lluvia te entretenías porque había un amigo de tu padre que con una paciencia infinita les enseñaba a los pequeños a jugar al ajedrez, y fue allí que aprendiste los rudimentos aunque nunca supieras jugar bien. También en los días más feos, cuando no iban a la playa o jugaban en los bosquecitos de alrededor, utilizaban las burdas arañas de la casa de los chascos para intentar asustar a los adultos lectores de diarios que se acomodaban en el pallier. Inmediatamente se hacían los sorprendidos por los insectos de plástico, lo que provocaba la hilaridad de los niños.

También, además de jugar entre ustedes, los niños tenían predilección por conversar con los jóvenes de veinte y veinticinco años, a quienes siempre estaban molestando o tratando de imitar; los varones más grandes siempre estaban pitando sus cigarrillos y tu creías que los toleraban a ustedes porque muchos tenían hermanos de su misma edad.

De tanto en tanto el hotel organizaba bailes o fiestas de disfraces en donde competían también los adultos. Tú recordabas varias, como una de carnaval donde ganó el premio una familia que se disfrazó de los Supersónicos. Pero la que más guardaste en tu imaginación era una donde te comportabas como una preadolescente porque te gustaba un niño pelirrojo y feérico que vivía trepándose a los árboles y saltando entre las ramas y al cual no le gustaba mucho hablar.

Tu madre te había mandado hacer un Saint Tropez, que era un conjunto con un top y un pantalón acampanado que te dejaba la barriga al aire y te sentías muy señorita cuando te probabas esa ropa. Era de color rosa viejo y tenía unos arabescos en la tela.

Cuando recordás en retrospectiva, pensás que estaban viviendo en la era de Acuario y que cualquier cambio habría sido posible en ese entonces si el destino así lo hubiera querido y dejado que el mundo se transformase. Ahora, muchos años después, pese a todo el desarrollo tecnológico, las modificaciones verdaderas te resultan casi imposibles de imaginar y tenés que contener a tu imaginación para no pensar en la destrucción total.

Pero en ese entonces vivías gozando del presente. Viste cómo colgaban las luces de colores para preparar la sala de baile y los jóvenes que para ti eran parte del otro mundo se vestían de ropas muy coloridas que tú encontrabas hermosas. Había una pareja (ella era hija de unos amigos de tus padres) que estaban recostados en el jardín disfrutando de la caída lenta del sol de verano. Ella llevaba una maxifalda que combinaba con su blusa y cubría sus rulos con un pañuelo a tono. Parecía una gitana de las ilustraciones que fuera a adivinarte el futuro.

Te acercaste a ellos que inmediatamente interrumpían sus conversaciones serias, del mundo adulto y comenzaban a charlar contigo. A qué año pasaste, quién te gusta de todos los que están en esta fiesta y te ponías colorada y les jurabas que no te gustaba nadie.

Entonces empezaban a poner los temas y ellos salían a bailar:

Quiero vivir en Amarillo

donde todo es dulce y sencillo

Tú también te ponías a mover el cuerpo al ritmo de esas canciones con un grupo de niñas y de niños que querían participar de la fiesta y los enceguecían los focos de las luces. Muchos de los varones saltaban y parecían payasos.

Sonaban también otras canciones:

Sansón y Dalila una historia que pasó

Él era un gigante con largo pelo de león

La muchacha que conocías sacudía sus bucles marrones y el novio la miraba como si no estuvieran en la sala y pensabas cuando sea grande quiero ser como ella, idéntica a ella. No quería entrar en el mundo predecible de sus padres con sus rutinas y su cansancio:

Quiero vivir en Amarillo

Voy por el camino y quisiera volar

Oh soleil soleil soleil lei soleil soleil

Tú mirabas programas en la tele donde las mujeres bailaban en un estudio y sacudían el pelo al ritmo de la música. Te resultaba el colmo de la sensualidad o de lo que podría saber de sensualidad una escolar de ocho o nueve años que miraba cómo en un rincón el niño feérico que le atraía, gozaba también encandilado por las luces.

Te extrañaba también cuando los mayores gesticulaban y discutían y bajaban las voces al acercarse ustedes y cómo les cambiaba la cara cuando hablaban de algunos temas, pero ese día del baile era un día festivo y todos disfrutaban bebiendo cócteles de colores que les iban sirviendo desde la barra, hasta que la música y la alegría se acoplaban y tú pensabas yo no quiero que pase este momento, que vaya ni para atrás cuando te bañabas y te desenredabas el pelo, antes de venir, ni tampoco para adelante cuando los mozos cansados al día siguiente recogerían las copas rotas, desmontarían las luces y las desenchufarían y limpiarían el salón para que de nuevo pudiera funcionar el comedor.

Por todos creo yo, pero por ella en particular salís a la calle todos los años en el mismo día. Te parás en esa misma esquina y esperás. Este año fuiste con tu hijo en bicicleta y ves pasar los carteles con las fotos en blanco y negro, hasta que ubicás el retrato de ella. Fue sacado antes que la conocieras al final de la secundaria. Tenía ropa muy formal y miraba con una suerte de espanto que no lograba parecerse a esa imagen en tecnicolor del baile del hotel.

La primera vez la llevaba la abuela, la reconociste por el apellido. A medida que pasaban los años cargaban su retrato los padres y luego algunos sobrinos. Tú ya no conocías a quienes marchaban con la foto y el desencanto te había recluido en tu casa. Casi ninguna causa te movía. Pero sentías por toda la fuerza de las convicciones viscerales que nacieron en tu infancia que, de algún modo, también ibas a allí a acompañarla.

Solo entonces, cuando caminabas al lado de tu hijo que hacía rodar la bicicleta y saludaba a sus amigos te dabas cuenta de cuánto anhelabas que ella hubiera llegado en otra parte al final del trayecto y no a ese corte abrupto al cual había sido destinada.

Deseabas con todas tus fuerzas que se encontrara ahora en Amarillo.

Ruidos mañaneros

Margarita Cuadro Pini

-¡Allá vienen mamá, allá vienen!-, gritaba el niño.

Su madre apurada, alcanzaba una bolsa al hijo, como si fuera una carrera de postas. Este corría por el zaguán de su casa hacia la vereda y perseguía al camión, que recogía diferentes bolsas de los vecinos.

-¡Acá, acá, esperen!-, volvía a gritar Ignacio.

Su madre lo observaba desde la puerta y escuchaba a los basureros.

-Hola Nachito. Sube al camión hasta la otra cuadra.

De esta manera el niño sentía que era muy importante. Ayudaba a su mami y cumplía un sueño, subir al inmenso vehículo, atracción para cualquier infante. Tenía seis años y sus ojos, color cielo, se iluminaban cada mañana, cuando sus amigos lo invitaban a pasear un ratito.

Antes de dormirse, la mamá le leía cuentos. Conoció el de un doctor que curaba a la gente, el del veterinario que salvaba animales, el de un carpintero, un policía, y hasta el del valiente bombero que apagaba grandes incendios.

Una noche, después del cuento, la madre lo arropó y besó.

-Hijito, ¿qué quieres ser cuando seas grande?

Con una sonrisa amplia, el niño contestó:

-Basurero.

Ruth

José Luis Gadea “Hoski”

Para M.

Finalmente entramos al hospital. Avanzamos por la sala de espera de la emergencia, entre las caras cansadas y expectantes y la tele colgada de la pared. Canal 12. La imagen difuminada. Los móviles pedorros de la mañana y un doctor de bata blanca que les explica algo a unos familiares. Avanzamos rumbo a la escalera ancha que lleva al primer piso y mientras le indico el camino a mi madre, me pregunto si lo habré hecho todo bien. El ayuno, el líquido que me tomé; el enema y el papeleo. Sabotearse no sería algo nuevo; con tantos formularios, con tanta rigurosidad previa y tanta certeza anticipada del miedo... Llegamos al primer piso. Y con él el movimiento. Los carros de comida, las enfermeras bajando y subiendo; los pacientes deambulando frente a los ventanales. Durante mi internación fui uno de ellos, dedicado durante horas a observar sin expectativa el mirador antiguo y las palmeras del patio interior. No tengo miedo. Lo constato casi que distraído. Más acá del espanto es todo exageración, y si lo que temo fuese el dolor casi sería un consuelo. Ya no soy un niño, no puedo. Lo único que importa es que el examen salga bien. Me quiero operar de una vez. Lo único que me preocupa es no haberle errado con nada. Son las ocho de la mañana: no tengo sueño y estoy nervioso. Me adelanto y golpeo en la puerta del consultorio. Nos quedamos esperando.

Me atiende una residente vestida de violeta. Me pide el formulario, la cédula; me hace entrar en seguida y me despido de mi madre. Estoy un poco aturdido en el umbral de la puerta. La joven se aleja y a un costado veo a la endoscopista que está llenando papeles. Vení, pasá por acá, me llama la residente y voy al fondo de la pieza. La camilla, una pantalla, el aparato; es un cubículo separado de otros dos por cortinas de tela. Le sonrío a pesar de la vergüenza. Te dejo esto para cambiarte dice y nuevamente se aleja. Yo sigo sin tener miedo. Me saco la ropa, me pongo la bata y me recuesto en la camilla nuevamente a la espera.

Primero había sido el dolor y la ida progresiva de la anestesia. Los días sin poder moverme, el espanto de cargar con una bolsa de mierda; primero las horas infranqueables de un enero a cuarenta grados y la incertidumbre de una posible infección de la que ni siquiera quería preguntar las consecuencias. Luego vino mi casa y el infierno de la convalecencia. No podía esperar. Necesitaba volver y tocar, ir a leer poesía. Aprendí a limpiarme la colostomía y con una temeridad desconocida me presenté entre mis amigos. Corrí los riesgos entonces y no hago valoración. Me puse a tramitar la cirugía de reconstrucción y me empeciné en llevar una vida de civil. En las clases, en los toques, en la cama; el vértigo nunca me abandonaba. Un enfermo no tiene los privilegios del pudor. Con cada mujer o con cada visita al doctor, la intimidad yacía violada. ¿Cómo podía importarme el dolor de la endoscopía? Es un estudio molesto me decían, es una cámara en el culo. Tengo dos y quiero dejar de tener uno; la vergüenza se me ha adherido y mi único miedo es no volver a ser un hombre.

Entonces entran las dos. Mucho gusto, me llamo Ruth; de la endoscopista no recuerdo el nombre. Cincuenta años quizá, es rubia y se nota que le gusta mandar. Bueno, te vamos a filmar dice para romper un poco el hielo y hace una mueca de complicidad dirigida a la residente. A ésta, ahora que la tengo enfrente y rodeada de la luz blanca, por primera vez le percibo sus rasgos. Morocha, pelo sin brillo y lacio, ojos marrones y rostro expresivo y delicadamente cálido. Se llama Ruth, a lo sumo tiene treinta años. Empieza a hablarme pero me pierdo en el movimiento de sus manos, en la evocación lejana de su nombre. Por un lado: el gel, el endoscopio, los algodones; la proximidad de lo inevitable. En otra parte, en un lugar donde no hay tiempo, me evado en las secuencias del recuerdo y me pierdo en una historia que había estudiado hace años. Vamos a entrar primero por el ano, luego por la colostomía. Las palabras de Ruth me llegan de a ratos. Tienen que ver que todo haya cicatrizado, así me pueden dar el ok, así puedo terminar de llevarle todos los papeles al cirujano y sacarme este apéndice ya casi mío de una puta vez. Las palabras de Ruth me llegaban de a ratos; un poco frente a la camilla, un poco desde Belén y el relato milenario.

Vas a sentir los movimientos pero no dolor; es molesto, no te decimos que no y como desde un largo sueño emerjo de mi abstracción. Acomoda la pantalla a mi derecha para que yo también la pueda mirar, mientras la doctora me levanta la bata y me coloca unos algodones debajo del ostoma. Están a punto de empezar. El endoscopio en la mano, la mirada y el ok. Estoy nervioso y no me puedo mover. Me penetra el aparato. Entonces, como por un instinto desconocido, le hablo. Le hablo como si nos hubieran presentado en un recital, como si en vez de estar soportando que me metan un cable por el culo, estuviera aplicándome a comerme el mundo, a cogérmelo con la metáfora como alguna vez insinué para título de un manual. ¿Sabés de dónde viene tu nombre? Y espero la negativa. Es una especie de cumplido, una forma cordial de imponer un tema de conversación. Yo sé algo de tu ser, algo que tal vez vos no. Pero Ruth conoce su origen. En medio de un estudio violatorio de un hospital hecho mierda, en una mañana ambigua y detenida me lleno de emoción. Mis padres son creyentes empieza. La miro fijo mientras me habla. En el cubículo blanco, al margen de la endoscopista experimentada y de la pantalla enrojecida, estamos solamente ella y yo.

Es una historia preciosa me dice. El nombre no fue una casualidad. Mucho antes de que supieran que iba a nacer sabían que si era mujer iba a llamarse Ruth. Aquel relato de la redención, del esfuerzo desinteresado los había enamorado como la había enamorado a ella, identificada con el personaje homónimo desde la misma infancia. Un movimiento en mi panza. Me retuerzo y la interrumpo. Vamos bien dice la doctora borrando la intimidad por unos segundos. Mirate ahí en la pantalla. La cámara describe con precisión mis tripas, ni una herida, ni una marca. Vamos bien repite la rubia, como si se disculpara por una intromisión que era necesaria.

Ruth retoma la palabra y yo me encuentro mimado. Como cuando estaba internado. En la noche, los ruidos metálicos y el eco rebotando en el vacío. Solo podía dormir escuchando una canción: Leonard Cohen cantaba desde las profundidades “Going home” y yo me sentía aliviado. Así, transportado a un mundo donde la vida era posible, donde una mujer joven acompañaba en los momentos oscuros con empatía y fidelidad, así me encontraba yo en una camilla de un hospital mientras Ruth rememoraba conmigo cada uno de los episodios bíblicos. El regreso con Noemí desde las tierras de Moab, las jornadas de trabajo cargando pesadamente la bolsa de cebada; la primera mañana a los pies de Booz y la declaración de éste en la plaza tomando a Ruth como a su mujer. El entusiasmo recíproco, el placer casi olvidado. La endoscopista celebra su propia ausencia mientras yo celebro el encuentro inesperado. Lo demás es anécdota sin jugo. Se terminó el estudio, estaba todo bien. Me limpio, me cambio, bajo y camino acompañado hacia la puerta. Sé que no volveré a verla, era parte del contrato. Encuentro a mi madre y le comento feliz que estoy apto para operarme. Caminamos. Sé que nunca volveré a verla y no tiene ningún sentido esperar lo contrario.

Fobias y ansiedad

Mayte Méndez

Sentir siempre fue un problema. Tenía miedo; no era miedo a que no me quisieran, era miedo a no poder sentir del todo como esas personas que se entregan de alma y cuerpo a algo. Crecí en una familia donde me inculcaron desde chica que las cosas a la mitad estaban mal hechas. O dabas todo o nada. En ese entonces me pareció una mierda porque siempre me gustó mucho el gris. Desde niña siempre fui muy observadora, me gustaba mirar con cuidado a las parejas que paseaban de la mano por la plaza… cómo se miraban, cómo ella sonreía cuando él hacía un chiste o cómo él meditaba unos segundos antes de agarrarle la mano. A mi madre nunca le gustó que mirara tanto a las personas, nunca me lo dijo, se lo decía a mi padre, hablaron de llevarme al psicólogo por mi distracción o mi manía de mirar personas. Ellos no entendían que lo que yo intentaba ver de verdad era el amor. ¿Cómo estaban las parejas tan seguras de que se amaban en serio? ¿Cómo estaban seguros de que estaban enamorados de sus almas? Yo estaba segura de que si mirabas fijo los ojos podías ver el alma y ahí estaba el misterio de todo. Vi muchas parejas a lo largo de mi vida, con el tiempo desarrollé una especie de don, habían pasado años desde que era niña y ahora en solo unos segundos ya sabía si era amor o no. Cuando chica me asustaba darme cuenta de que había muchas parejas en las que no había amor, la primera pareja en la que descubrí eso fue en mis padres. Mi madre nunca lo amó y eso se notaba, se notaba hasta sin mirarle los ojos, eso me frustró. Mi padre era un buen hombre, hacía lo que su mujer le pedía y todavía más solo para quizá, al final del día, con suerte, poder dormir en la misma cama que ella. Él la adoraba, la veía como si ella fuera todo. A medida que yo crecía esa mirada iba cambiando de a poco, eso también me asustó porque no sé por qué yo suponía que el amor nunca se terminaba. Con el paso del tiempo aprendí -viendo- que el amor no duraba para toda la vida. Era por eso que vivía asustada. ¿Cómo podía estar con alguien que algún día, sin que me diera cuenta, iba a dejar de amarme?

Y eso fue exactamente lo que le conté al psicólogo con algunas breves pausas para tragar saliva. Al cabo de minutos escribió en unos papeles y me explicó que la ansiedad era común. También me explicó algo sobre la fobia al amor pero decidí no darle mucha importancia, así que al cabo de unos minutos me despedí y salí por la puerta y me dirigí al auto mientras echaba una rápida mirada a una pareja con un bebé y me detuve. Los miré unos segundos y ellos a mí, sonrieron y les devolví la sonrisa. Entonces por arte de magia o esas casualidades de la vida me di cuenta de que el amor que nunca se termina es el de los padres. Nunca se va. Lo veas o no, siempre está ahí.

Lunes

Helvecia Pérez

Me desperté, esta mañana, en la casa de mis padres. Sé que no es la cama más cómoda del mundo, pero no he conocido otra, en la que se duerma tan a gusto como en esta.

Estaba soñando con otros mundos, cuando mi padre me llamó. Eran sueños de viajes, no uno sino muchos viajes, juntos pero no entreverados. Cada viaje tenía una forma clara, un conjunto de imágenes redondo, y otro, y otro. No puedo concentrarme en ver con más detalle qué hay en cada uno porque respondo al llamado del mundo despierto.

Entre sueños, la llamada de mi padre no es muy convincente:

-Está lloviendo -me dice, en un tono que incluye la pregunta: ¿te vas a ir igual?

En el campo, cuando llueve, las tareas son otras, uno no trabaja en lo que se hace de ordinario, no es tiempo de andar en la tierra. En el tono de pregunta de mi padre está esa concepción, esa idea de la vida que también está en mí; pero ahora ya no vivo aquí y las reglas del mundo de la ciudad son otras, unas que indican que hay que trabajar igual, por más que llueva o truene… Todo esto lo sé, pero no me pongo a pensarlo ahora, ahora simplemente obedezco a ese mandato citadino que tengo adentro, ya desde hace tiempo. Me visto, me lavo los dientes lentamente, pero convenciendo al cuerpo de que hay que salir.

Cuando estoy casi pronta me peino un poco los rulos con las manos; recién ahí me atrevo a acercarme a la ventana, miro la lluvia, ya no desde la perspectiva de quien está en duda de si salir o no bajo la lluvia, sino desde la de quien ya tiene tomada la decisión.

Llueva o truene, me voy. No pienso en nada, en nada de eso que podría asirme a la casa con una fuerza irresistible, como desayunar con mi padre esa leche fresca -calentita, recién salida de la ubre de la vaca- y quedarme con ellos haciendo nada, o casi: mirando por la ventana cómo llueve, una hermosa mañana de lunes.

Pero no, nada de ataduras, por más tiernas que sean, lo mío es la libertad, aunque en este momento no lo parezca. Parece, más bien, un yugo que se le coloca a uno sobre los hombros, y lo lleva -hocico hacia delante, como a los bueyes-, rumbo a unas calles frías, con gente envuelta en abrigos grises y apurada; en la ciudad la gente siempre está apurada, pero en día de lluvia más, más; todo al revés.

Son dos mundos exactamente al revés: lo que en uno vale, en el otro no vale nada; así: dos caras de una moneda. Lo más terrible es que estoy en el canto de la moneda: por un lado sé que en la ciudad hay una independencia ¿una libertad? -¿en qué laureles estaría durmiendo cuando me fui creyendo que en la ciudad vive algo que se llama libertad?- que aquí no puede encontrarse, una independencia cara -todo en la ciudad es caro-, el dinero, el dinero. En el campo: nada, casi no existe el e-fec-ti-vo, ni falta que hace… Pero es eso, estoy en el canto, en la línea divisoria, entre los dos. Porque lo sé, debe ser que no me paro muchas veces ahí, como quien no quisiera caer, casi por azar, a un lado o al otro; entonces decido -como hoy decido salir-, con lo que tengo, que vendría siendo: un sentir de campo bañado de ciudad; a la final,termina mandando el baño, pero en fin. Basta de pensamientos.

Voy al cuarto a despedirme de mi padre, que se volvió a acostar, boca arriba está; le doy un abrazo grande, grande, todo lo que puedo, con los dos brazos; y él se ríe, él siempre se ríe:

-Me voy a quedar en la cama un par de horas más -dice, otra de las ventajas de la lluvia en el campo: uno no tiene por qué madrugar.

Salgo, es una garuguita fina que ni moja tanto, está frío, pero es distinto a como, desde adentro, imaginaba. Aquí voy, mochila al hombro, rumbo a la carretera, a esperar el ómnibus; se ve que en la noche llovió bastante: está lleno de charcos. Todo el cielo está gris, no se divisan ni los cerros, y se ve que la lluvia va para largo, porque claridad no, no se ve por ningún lado.

El ómnibus llega rápido; debe ser por el día feo que viaja poca gente. Mientras el rinoceronte azul va entreparando ya veo que viene Fernando al volante; esto me da una gran tranquilidad, él es un conductor hábil y cauto; desde que tengo recuerdo maneja en esta ruta, pero es mucho más que eso. Fernando, morocho, de rulitos, es una bendición. Lo quiero como a un amigo íntimo, como a un hermano casi; él siempre tiene un consuelo para todo el mundo; es poseedor de una montaña de chistes y de comentarios chispeantes tan grande, que parece no agotarse jamás. Viajar con Fernando es el alivio para cualquier pena; conoce vida y obra de todas las personas que viven a lo largo de esa ruta, que es larga, de aquí hasta la capital.

Subo y le doy los buenos días; él hace como que no me da mucha bolilla, ni me cobra el boleto, porque está ocupado, además de manejar, en hablar con una niña. La niña va junto a él, debajo de los abrigos, mochilita a la espalda, rumbo a la escuela, y le hace un cuento a Fernando, sobre un tal Juancho.

-¿Quién es Juancho? -pregunta Fernando. La niña responde:

-Juancho -como diciendo: no te hagas el sonso, que bien sabés quién es Juancho.

Yo, medio dormida como estoy, lanzo:

-¡El lagarto!

Y ya Fernando le cuenta, que sí, que tiene un lagarto Juancho, que lo agarra de la cola y se queda con la cola en la mano, y el lagarto sigue andando y se come una fila de huevos; no sé de dónde aparecieron, pero el lagarto se comió un montón de huevos; la niña se ríe, y yo también.

El rinoceronte azul para; la niña, pequeñita, dice chau y se baja frente a la escuela. Me lamento, tengo que lamentarme por algo:

-Esa niña, tan chiquita, va a la escuela, ¡lloviendo!

Fernando me sigue el tren:

-¿Y qué tendría que hacer?, ¿no ir a la escuela? -me cobra el boleto-, va a la escuela hace años, yo creo que desde que nació. Y yo, insisto:

-¡Ay, con este día!

Fernando me habla de la niña, que es hija de Gustavo, aquel compañero nuestro de la escuela, y la madre también va a la escuela porque es la cocinera, pero ella va en la moto. Así, yo creo que Fernando se alimenta de la vida de esa gente, de esa fuerza.

Sigo hacia el fondo con mi pesadez y él sigue la charla, ahora con un hombre grande, que viaja en el primer asiento. Me siento más atrás, junto a una ventana; veo el día, con su lluvia, desde este lado del vidrio. El rinoceronte azul sigue andando, cada tanto para, suben y bajan otros niños rumbo a la escuela, y las maestras. Muchos jóvenes van rumbo a la capital, después de un fin de semana en la casa de los padres.

Me saco los championes, primero que nada, y después me entreduermo, que el día está para eso; hasta que llegamos al pueblo; otros muchachos suben y bajan.

Una parejita joven se despide bajo un paraguas. Se dan un beso largo, y otros, y otros, y otros más, más cortos; él se queda y ella se va. Al final ella se va, le pone fin a la despedida; parece que si por él fuera se quedarían allí, besándose toda la mañana.

Entrecierro los ojos de nuevo; ahora viene la parte más difícil de la ruta, angosta y con una joroba justo en el medio, que se ha llevado a tantos amigos; ahora mojada, pero no voy a pensar más en eso porque hoy, por suerte, conduce Fernando, y él es cauto, además de todo, cauto; y acostumbrado a transitar la ruta una vida entera, invierno tras verano, y más invierno.

Me entrego al entresueño, pero no me toma del todo; quizás, justamente, porque dormí demasiado bien en la casa de mi padre. Veo algún que otro pensamiento que viene, sobre la capital, pero lo aparto; no, aún no llegamos, aún vamos andando, cada vez más poblado, pero siempre entre los campos. Voy acá, con cierta nostalgia cargada en el pecho y en todo el cuerpo, que va pesado, no quiere moverse ni hacer nada; apenas los ojos se entreabren, para ver que afuera llueve y llueve.

No lo quiero pensar, pero sé que es una nostalgia por tenerme que venir, alimentada por la lluvia; al final no sé de qué me quejo; si me vengo es porque quiero, o si no, pensá un poquito en los otros. Fernando, por ejemplo, él viene y va, viene y va, ese es su destino, siempre en el camino, llueva o truene, con un humor a prueba de balas. Y la niña, la niña tan viva y contenta, rumbo a la escuela. No hay por qué quejarse de nada.

Me entredespierto en el pueblo siguiente, sube gente, más estudiantes y también gente que va a trabajar a la ciudad; suben y suben pero no tantos como para que el rinoceronte azul llegue a llenarse; debe ser por el día feo.

A mi lado se sienta una mujer corpulenta, de piel oscura, pelo largo y lleno de rulos; se saca la campera, se la extiende por encima como un acolchado y se dispone a dormir. Así son las cosas, todos salimos de nuestras camas y renovamos el sueño un rato más, al lado de un desconocido.

Más adelante, unos muchachos toman mate y departen alegremente, sobre los estudios y los amigos viene la cosa, y sobre el fin de semana que pasaron en el pueblo. La charla es como un arrullo, el sonido de las tripas del mate, una y otra vez, les hace de estribillo.

Ya ronca la mujer, a mi lado, y la charla de los muchachos -con el grrrr del mate-, es como una canción de cuna. Me duermo, finalmente, me reencuentro con la sensación acogedora que tenía allá, en la casa de mi padre.

Me entredespierto, ya con las casas, las calles de la capital, la mujer que duerme a mi lado, pero todo es como parte del mismo sueño. Siguen grises el día y el cielo, como si hoy no fuera un día destinado a aclarar sino a mantenerse en eso: el mundo de los grises.

La gente se dispone a ataviarse, con sus sacos y camperas y mochilas, a abandonar el rinoceronte azul que rueda, en la terminal de la ciudad. Aún sin entusiasmo, me dejo rodar hacia abajo, también yo. Al lado del rinoceronte está Fernando, ágil y dispuesto; entrega los paquetes y las valijas a la gente. Con la mano en alto, le hago unos dibujos en el aire; me responde con su silbido y buenos deseos: que te vaya bien; le respondo: a ti también, con una alegría que se me contagia de él.

Me pierdo entre la multitud de la terminal, que parece estar despierta y apurada desde hace mucho rato; como si no existiera, para ella el sueño, ni otros mundos, ni lo lento.

Golpes en el sótano

Pablo Silva Olazábal

Los golpes venían del sótano. Hace años que no bajo allí porque no quiero resfriarme y… no, mentira, en realidad no bajo porque tengo miedo del asma. La sufrí de chico y solo aquel que ha padecido un ataque severo de asma conoce el terrible significado de la experiencia que representa atravesar una agonía a paso lento, con los quejidos del pecho afinándose cada vez más y el aire que se escapa sin retorno. Nunca supimos qué causaba esos ataques ni por qué cesaron al final de la adolescencia, pero tanto mi madre como la abuela sostenían que la humedad era la culpable de todo. Y como el sótano es la zona más húmeda de esta casa, cada vez que me veían mirando la puerta que hay debajo de la escalera me decían con tonos terribles que tras esa puerta me aguardaban los ataques más feroces e inimaginables. ¡Splosch!

Ahí está otra vez. Son golpes en el piso: ¡splosch!, es como si alguien descalzo los diera en el piso, pero alguien muy pesado, porque el sótano está muy abajo, deben ser como diez metros bajo suelo, esta casa es muy grande y muy antigua, de paredes de piedra, techo de teja y cimientos inmensos. En realidad creo que el sótano era la cava donde se guardaban los vinos en los tiempos en que se hacían acá. Abarca todo el largo de la casa y también es de piedra, una piedra caliza y muy irregular, de picos desgastados por el tiempo y el pasaje de gente, que forman una larga pared húmeda y rugosa. Al menos esa es la idea que me quedó de cuando era muy chico, porque nunca más volví a bajar. ¡Splosch! ¿cómo pueden oírse tan bien si están tan lejos y tan abajo? La única explicación es que son golpes de un tipo muy pesado. Debe aplastar el pie con fuerza en charcos de agua y eso resuena en el sótano. Pero no puede ser, el sótano no es tan húmedo. No debe ser tan húmedo. Estoy seguro de que no hay tantos charcos ni agua empozada en ningún lado. Además, si la hubiera, un problema así mi madre lo hubiera solucionado hace tiempo. Claro que ya van a hacer dos años que murió. Cómo pasa el tiempo. ¡Splosch! ¡Otra vez! ¡Qué pesado! Lo peor es que no sé por qué, pero no puedo dejar de imaginarme un señor gordo, desnudo, vestido solo con un taparrabos, que golpea el piso cada tanto, cada vez con un pie distinto. Apoya las manos en los muslos y refunfuña, y pisa más fuerte. En realidad no es gordo, es gordísimo, panzón, y tiene el pelo tirante, atado con un moño sobre la nuca. ¡Splosch! ¡Otra vez! ¡parece que oyera! ¡y cada vez más fuerte! En realidad creo que me traiciona el subconsciente, pienso que esa imagen que me anda por la mente y que no me puedo quitar es de una pelea de sumo, esa lucha libre japonesa de señores gordos grasientos, con panzas enormes, que en Japón son más famosos que los astros de fútbol.

¡Splosch! ¡Splosch! Dos golpes. Sonaron casi al unísono. Entonces no está solo. Debe ser el rival, se están estudiando, se miran fijo y golpean el suelo casi a la misma vez. Son serios, los ojos finos como rayas, esperan atentos, un brillo mortífero, aguardando el momento exacto en que el otro se distraiga. O al menos el instante en que dé un paso en falso, o simplemente cuando esté con el pie en el aire y el otro sin apoyar completamente ¿se entiende? Sin apoyar todo el peso del cuerpo, ese momento exacto en que un empujón leve bastaría para derrumbar los 140 kilogramos de grasa y músculo, que caerían como cae un árbol podrido. Claro que el otro también lo sabe. Por eso los dos ojitos negros, alegres, casi risueños, por el daño inminente, están calculando el golpe exacto. ¡Splosch! ¡pero la puta… no dejan tranquilo a nadie! Siguen bajando el pie, y estudiándose con odio. No les importa el resto del mundo. No piensan lo que le pueden hacer los ruidos a la gente nerviosa, no, esas rayas agónicas solo esperan el momento oportuno para atacar ¡Y qué momento! Es el instante que parece estar siempre a punto de llegar pero que no llega nunca. Los imagino así, imperturbables, pero devorados internamente por los nervios. Por eso siguen pisando, cada vez más fuerte, casi sincronizados y rítmicos. Aplastan con rabia el pie en la losa fría y húmeda del sótano. ¡Splosch! Pero…

¡Splosch! ¡Splosch! ¿y eso? ¿Vieron? ¡ahora tres! Ahí están. Ahora, qué hacen dos luchadores de sumo de 140 kg en mi sótano, y cómo se las arreglan para vivir sin salir nunca, en un lugar húmedo y penumbroso que no tiene baño, ahí dentro, sin salir, eso, la verdad, es un verdadero misterio. Si lo supiera, tal vez pudiera darme cuenta… es decir, tal vez la razón de por qué están hipnotizados en un círculo sin fin, en una pelea que nadie ve, sería más clara, al fin y al cabo nadie los atiende y a nadie le importa, es una pelea que no figurará ni servirá para ganar ningún campeonato internacional de sumo y ni siquiera servirá como exhibición. Ni eso. Aunque por otro lado están sin juez, pelean sin un juez, seguramente lo suyo no tiene nada que ver con el mundo de los premios, con las medallas ni con los trofeos. Lo más probable es que hayan huido de Japón cansados del estrellato, y que hayan llegado al sótano por casualidad, impulsados por la necesidad de encontrar un lugar silencioso, aislado y neutral que sirva como escenario sin testigos para librar ese combate tan raro, el último combate, una lucha a muerte sin las reglas del sumo, donde puedan dar rienda suelta a los más bajos instintos y sentimientos del odio y del rencor, heridas que desde siempre han anidado en sus corazones, tal vez producto de resentimientos amorosos (¿por qué se me aparece la imagen de una bella y fina japonesita con una rosa entre los labios dejándose caer en las aguas cenagosas de un lago calmo, cercado por el verde de una vegetación tupida y majestuosa mientras los dos la miran?) o tal vez no, tal vez todo sea a causa de celos profesionales, ya se sabe que de ahí surgen los impulsos más bajos del alma, y en ellos, en dos divos exiliados en el sótano es algo brutal, un odio explosivo les envenena la sangre, por eso se mueven, por eso patean el suelo, para que no se les estanque, para que no se detenga, para que les circule aunque sea intoxicada por el resentimiento…

¡Splosch! Otra vez, ahora volvieron a uno por vez. ¡Splosch! ¡Qué pesados! Debería bajar y decirles que no me importa su historia. Claro, eso en el caso de que puedan expresarse en español, o en su defecto en un inglés básico, yo no me defiendo mucho pero tampoco quiero que me cuenten su vida. Por mí que hagan lo que quieran, pueden golpearse, matarse, seguir dando vueltas y pisando fuerte hasta que se caigan cansados o hasta que se mueran de aburrimiento. Incluso si quieren háganse amigos, por mí no importa, pero no me molesten. Hagan de cuenta que el sótano es suyo, porque yo no puedo bajar. Mamá no me deja.